Spectemur Agendo

An unseren Taten soll man uns bemessen

(Motto der Freiherren von Hammerstein)

oder

Wie ich Eugen von Hammerstein, der 1826 in Homburg v.d.H. / Oberstedten vorgab, ein englischer Graf zu sein, als meinen Vorfahren entlarvte.

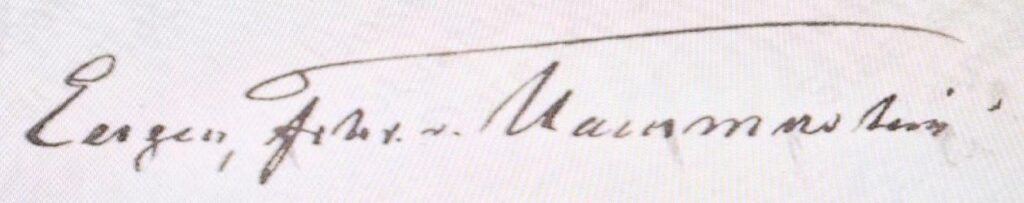

„So füge ich mein Signalement hier bei, wie es in Valenciennes (1833) in meinen Paß eingetragen wurde:

Hammerstein (Eugène Baron de) âgé de 29 ans – profession: ancien officier

-natif de Rondeshague. dépt. de Dannemarc – cheveux et sourcils châtains – yeux bleus – bouche petite, menton rond, nez ordinaire -teint coloré – taille 5 pieds 75 millim. – moustache blonde.“2

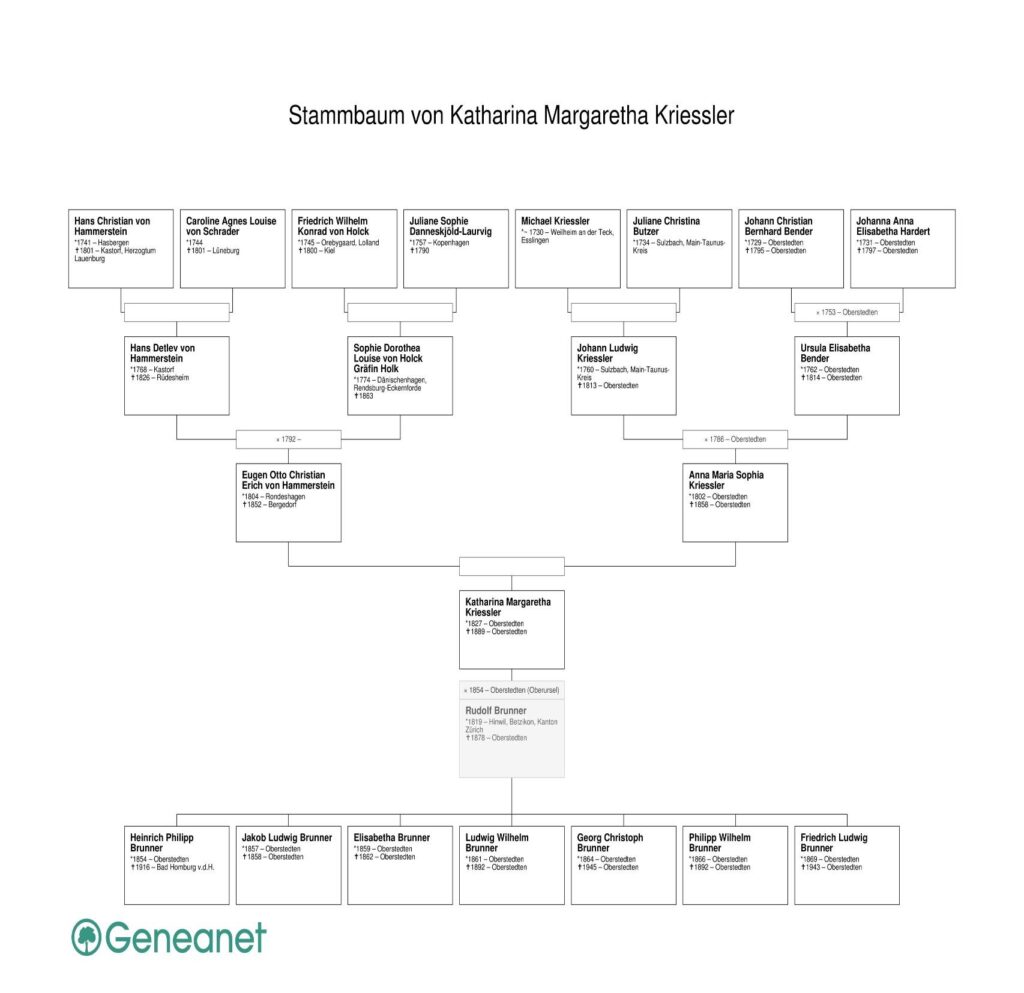

Vor ungefähr 40 Jahren, es muss um 1985 gewesen sein, machte mich Helmut Brunner (1945-2016), der Sohn des Oberstedter Metzgermeisters Georg Brunner (1920-1990), auf einen Taufeintrag einer gemeinsamen Vorfahrin aufmerksam. Georg Brunners Vater Wilhelm (1886-1975) war ein Cousin meiner Urgroßmutter Elise Becker geb. Brunner (1890-1954). Beide wohnten bis zu ihrem Tod, nur durch 2 Grundstücke getrennt, im Alten Weg (vormals Altkönigstraße) in Oberstedten (heute Stadtteil von Oberursel). Der gemeinsame Vorfahre Rudolf Brunner (1819-1878), ein Kupferschmied aus Wernetshausen bei Hinwil, im Schweizer Kanton Zürich, kam um 1850 aus seiner Heimat, unweit des Zürichsees, nach Hessen. In Oberstedten heiratete er am 6. August 1854 die unehelich geborene Katharina Margaretha Krießler, auf deren Taufeintrag mich Helmut Brunner damals ansprach.

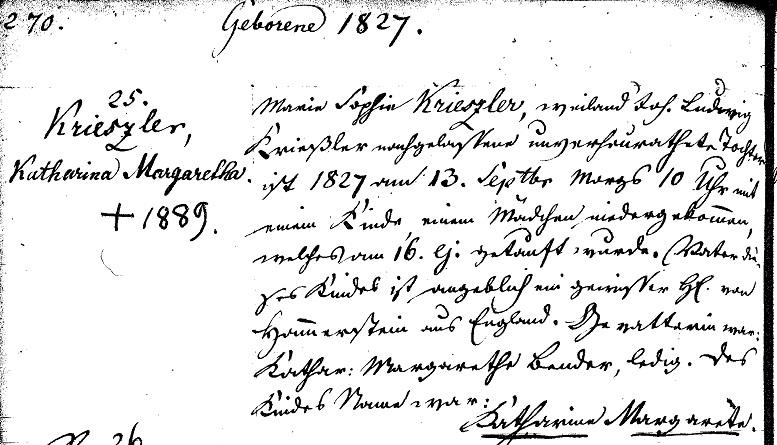

„Karlo, wir haben neben der Schweizer Herkunft unserer Brunner auch blaues Blut!“ meinte er damals augenzwinkernd und zeigte mir den maschinengeschriebenen Text eines transkribierten Taufeintrags, datiert vom 18. September 1944 und unterzeichnet vom evangelischen Pfarrer der Gemeinde Oberstedten, Gottfried Holzhausen.3 Die Taufe vom 16. September 1827 sowie der entsprechende Originaleintrag im Oberstedter Taufbuch „Geborene 1827“ auf Seite 270 vollzog der damalige Pfarrer Franz Karl Hahn:

Maria Sophia Krieszler, weiland Joh. Ludwig Krießler nachgelassene unverheiratete Tochter ist 1827 den 13. September morgens, 10 Uhr mit einem Kinde, einem Mädchen niedergekommen, welches den 16. ejusdem getauft wurde. Vater des Kindes ist angeblich ein gewisser Gf. (Graf) von Hammerstein aus England. Gevatterin war Katharina Margaretha Bender, ledig. Des Kindes Name war Katharina Margareta. +18894

Meine erste Begeisterung, neben Bauern und Strumpfwebern, Knechten und Mägden endlich einen adligen Vorfahren in meinen Stammbaum einreihen zu können, war durch den leider fehlenden Vornamen des Grafen Hammerstein aus England, etwas geschmälert. Trotzdem überlegte ich, wie ich diesem Herrn und seiner Identität auf die Schliche kommen könnte. Für mich lag die Vermutung nahe (die damalige Hessen-Homburgische Landgräfin Elisabeth „Eliza“ war eine Tochter des englischen Königs George III.), dass von Hammerstein als Kurier oder Gesandter im Winter 1826/27 von England kommend in die Landgrafschaft Hessen-Homburg reiste und möglicherweise im Homburger Schloss empfangen wurde. Ein Brief an die Bad Homburger Stadtgeschichtsforscherin und Saalburgpreisträgerin Gerta Walsh (1924-2022) blieb leider ohne den erhofften Erfolg. Sie antwortete mir, dass der Name „von Hammerstein“ ihres Wissens nicht in den Homburger Archiven genannt wird. Auch von einer Hofbediensteten namens „Sophia Krießler“ habe sie noch nicht gehört.

1996 schrieb ich dann direkt an den Familienverband „von Hammerstein“. Nach kurzer Zeit erhielt ich vom Vorsitzenden des Verbands, Alexander von Hammerstein (Schloß Aufhausen in Bayern), neben einem mehrseitigen Stammbaum, eine handschriftliche Antwort auf meine Fragen. Er war vor allem der Meinung, dass es sich bei dem Vater des unehelichen Kindes eigentlich nur um den Freiherrn Otto Wilhelm Christian Detlev von Hammerstein-Loxten 1799-1884 handeln könne, einen hannoverschen Lieutenant der Deutschen Legion5 in Großbritannien und dass die Mutter, Fräulein Krießler, bei der Befragung des Oberstedter Pfarrers 1827 sehr wahrscheinlich den richtigen Titel „Freiherr“ mit dem eines Grafen verwechselt habe.

Das Internet eröffnete ab den späten 1990ern auch für die Familienforschung ungeahnte Möglichkeiten der Datennutzung. Da ich aus einem Bauchgefühl heraus an der Vaterschaft dieses Otto von Hammerstein zweifelte, suchte ich im Frühjahr 2020 im Internet, über Google, nach einer neuen von Hammerstein-Spur und dieses Mal in Verbindung mit meiner Geburtsstadt Bad Homburg und dem nahen Frankfurt am Main.

Dabei stieß ich auf die Fährte des Onkels und Paten des 1996 vom Familienverband genannten Otto, den hannoverschen Bundestagsgesandten in Frankfurt am Main, Hans Detlev von Hammerstein-Loxten (1768-1826). Dieser lebte in der Tat von 1822 bis zu seinem Freitod, im Sommer 1826, in Frankfurt am Main, also unweit der damaligen Landgrafschaft Hessen-Homburg. Folgende Informationen zu seiner Person sind im Internet zu finden:

Hans Detlef von Hammerstein trat zunächst in den hannoverschen Justizdienst, wo er Reichskammergerichts-Assessor in Wetzlar wurde. Danach stand er in dänischen Diensten, bis man ihn zum Minister des Herzogs von Oldenburg berief. Er nahm am Erfurter Fürstenkongress (1808) teil und wurde anschließend Präsident der Regierung zu Eutin. 1812 schied er aus den oldenburgischen Diensten aus. Er ging nach England, wo er durch Vermittlung von Ernst Friedrich Herbert zu Münster als Oberstleutnant 1813 den Kronprinzen von Schweden, Graf Bernadotte, nach Deutschland begleitete. Er sollte diesen zur energischen Kriegsführung antreiben und die Interessen Hannovers vertreten. Danach trat er 1813 in hannoversche Dienste, zunächst als Geheimer Kriegsrat, später als Geheimer Rat. 1822 wurde er zum Bundestagsgesandten in Frankfurt am Main ernannt. Wegen zerrütteter Vermögensverhältnisse (durch Spielschulden) beging er 1826 bei Rüdesheim im Rhein Selbstmord.6

…von Wiesbaden aus, wo er im Sommer 1826 mit seinem Sohn Eugen und seiner Tochter Caroline einige Wochen zum Gebrauch des Bades sich aufhielt, begab er sich am 29. Juli nach Rüdesheim. Hier schrieb er Briefe des Abschieds an seine Frau, den Canzleidirector, nachherigen Geheimrath von Falcke, die sein ganzes treffliches Gemüth und zugleich den letzten edlen Kampf seiner großen Seele darlegen, und ging dann am 30. Juli den Rhein hinunter, indem er wahrscheinlich auf der Burg Hammerstein – dahin wollte er ein Schiff bedingen – sein Leben zu beenden beabsichtigte. Er kam jedoch so weit nicht, und hat nach allem, was ermittelt ist, schon zwischen Lorsch und Bornhofen sich in den Rhein geworfen. Seine Leiche fand ein kleiner Knabe, Jacob Grandjean zu Bornhofen an der s.g. Waage im Rheine treibend. Sie ist auf dem Kirchhofe des Klosters Camp, nahe am Rheine bestattet. Sein Sohn Eugen hat vor dem Nassauischen Amte Braubach die Kleidungsstücke, mit denen er gefunden ist, als die seines Vaters anerkannt.“7

Durch seinen Selbstmord im Rhein am 30. Juli 1826 schied der Bundestagsgesandte Hans Detlef von Hammerstein-Loxten als Vater für die mehr als ein Jahr später geborene Katharina Margaretha Krießler aus.

Im Fokus hatte ich durch diesen Internetfund aber jetzt seinen 1804 in Rondeshagen, im Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein), geborenen Sohn Eugen, der zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters 22 Jahre alt war.

Landgräfin Elisabeth „Eliza“ und der Homburger Hof

Vor 2 Jahren war eine Ausstellung im Bad Homburger Schloss der letzten Landgräfin Elisabeth8 gewidmet: „Princess Eliza, Englische Impulse Für Hessen-Homburg“. In dem umfangreichen und gut recherchierten Katalog zur Ausstellung erhoffte ich mir vielleicht einen Hinweis zu den Freiherren von Hammerstein-Loxten (Vater Otto und/oder Sohn Eugen) zu finden.

Auch wenn der Familienname, der von Hammerstein in dem Eliza-Katalog leider nicht auftaucht, fand ich in dem Beitrag von Barbara Dölemeyer „Elizas Wohnungen in Frankfurt am Main“ einen interessanten Hinweis:

Dieses Haus (am Paradeplatz/ ab 1864 Schillerplatz) diente in der Folge als zeitweilige „Residenz“ der (Hessen-Homburger) Landgrafenfamilie, vor allem auch, wenn offizieller Besuch erwartet wurde, zum Beispiel Fürstlichkeiten der Verwandtschaft und Bekanntschaft; häufig waren auch Gesandte beim Deutschen Bundestag zu Gast, der sich ab 1815 ganz in der Nähe im früheren Palais Thurn und Taxis in der Großen Eschenheimer Gasse versammelte.9

Der hannoversche Bundestagsgesandte Hans Detlef von Hammerstein dürfte also, so schlussfolgerte ich, mit großer Wahrscheinlichkeit als Gast in der landgräflichen Frankfurter Wohnung und vielleicht auch im Schloss Homburg v.d.Höhe empfangen worden sein!

Am 26. August 2024 erhielt ich, nachdem ich mich vorher per Mail an den Bad Homburger Geschichtsverein gewandt hatte, ein Antwortschreiben von Barbara Dölemeyer:

Sehr geehrter Herr Müller,

ich habe Ihre Anfrage vom Geschichtsverein erhalten.

Eine offizielle Liste der Bundestagsgesandten habe ich nicht gefunden.

Ich kenne nur eine Zusammenstellung aus den 1850er Jahren, die Ihnen aber nicht weiterhelfen wird.Ich empfehle Ihnen, sich an Herrn Mengel im Stadtarchiv Bad Homburg zu wenden. Er ist dabei eine Edition des Tagebuchs von Silber zu publizieren, der am Homburger Hof wichtige Begebenheiten in den 1820er Jahren notierte. Dazu hat Herr Mengel nicht nur die Transkription erarbeitet, sondern auch eine umfangreiche Personenliste erstellt. In dieser kommen auch Vater und

Sohn Hammerstein vor. 1825-1826

Meine seit fast 30 Jahren gehegte Vermutung, dass ein „von Hammerstein“ und mit großer Sicherheit der Vater meiner Vorfahrin Katharina Margaretha Krießler als Gast im Schloss Homburg v.d.Höhe empfangen wurde, fand sich nun durch Frau Dölemeyer bestätigt!

Kurze Zeit später erhielt ich vom Bad Homburger Stadtarchiv (Herrn Mengel) Auszüge der transkribierten Tagebucheinträge des Majors von Silber mit dem schriftlichen Nachweis, dass zunächst der Vater Eugens, Hans Detlef von Hammerstein zum Geburtstag der Landgräfin Elisabeth, am 22. Mai 1824, ins Homburger Schloss geladen war:

Die Tafel bei Hof war um 2. Uhr, und alles in Gala, bestehend aus 52. Couverts. Von Fremden erschienen dabei Jhro Durchlaucht die Fürstin von Stollberg mit Prinzeß Tochter aus Frankfurt, ferners Jr Excellencen der Königl: Preuß: Minister Graf von Goltz, — der Königl: Han[n]över: Gesandte von Hammerstein, — der Großherzogl: Mecklenburgische Gesandte von Pentz, — dann die beiden Königl: Großbrittanischen Legationsräthe Seymur, und Mandeville, säm[m]tliche beim Bundestag zu Frankfurt am Main.

Während der Tafel wurde auf die Gesundheit Jhrer K. H. getrunken, dazu von der Kam[m]ermusik die Englische Melodie, God save the King, gespielt, und vom Wall die Canonen gelöst.

Gemäß Major von Silber war auch der Sohn des verstorbenen Barons, Eugen von Hammerstein, im Jahr 1826 insgesamt drei Mal, kurz nach dem tragischen Tod seines Vaters, Gast im landgräflichen Schloss Homburg v.d. Höhe.

7. September 1826

„Der Königlich Großbritannische Oberst Graf d’Alton machte heute den hiesigen höchsten Herrschaften seine unterthänigste Aufwartung, hatte eine Audienz bei Jhrer Majestät der Königin von Württemberg und darauf die Ehre zur Fürstlichen Mittagstafel gezogen zu werden.

Der Freiherr von Hammerstein“, Sohn des vor Kurzem verstorbenen Königl. Hannöverschen Gesandten am deutschen Bundestage, Freiherr von Hammerstein, hatte heute ebenfalls die Ehre zur Mittagstafel eingeladen zu werden.“18. Oktober 1826

Heute früh 4 Uhr reißten Jhro Durchlauchten der Prinz Bernhard und der Prinz Alexander zu SoIms Braunfels nach Braunfels ab. Mittags beurlaubte sich nach der Tafel der Baron v. Hammerstein, Sohn des Königl. Han[n]överschen verstorbenen Bundestags Gesandten. Abends 6 Uhr wurden wie an diesem Tage eingeführt ist, 101 Kanonenschuß abgefeuert. Die Kanonen waren auf dem Felde links vor dem Frankfurter Thor aufgestellt. Auch brannte auf dem Feldberge ebenfalls zur Feyer dieses 13ten Jahrestages der Leipziger Schlacht ein großes Feuer. Se. hochf. Durchlaucht der souveraine Landgraf und Jhro Königliche Hoheit die Frau Landgräfin geruhten in der Nähe dem Exercitium der Landwehr Artillerie Compagnie zu zusehen. Ein ungewöhnlicher schöner und warmer Abend begünstigte die Feyer dieses ewig denkwürdigen Tages.7. November 1826

„Seine Durchlaucht der Prinz Alexander zu SoIms Braunfels ist heute von Braunfels angekommen und im Landgräfl. Schlosse abgestiegen.

Der Herr von Ham[m]erstein ist heute von Mannheim kommend auf seiner Reise nach Hannover hier durchgekommen, hat bei Hofe seine unterthänigste Aufwartung gemacht und hatte die Ehre zur Mittagstafel geladen zu werden.12

Katharina Margaretha Krießler wurde am 13.September 1827 in Oberstedten geboren. Es ist davon auszugehen, dass Eugen von Hammerstein nochmals im Dezember 1826 in die Landgrafschaft Hessen-Homburg zurückgekehrt ist, wo er Anna Maria Sophia Krießler, die Mutter seiner unehelichen Tochter (wieder?) traf.

Die Krießlers, Weilheim an der Teck, Frankfurt am Main, Sulzbach & Oberstedten

Anna Maria Sophia war bei der Geburt ihrer unehelichen Tochter 25 Jahre alt. Sie war das jüngste von 6 Kindern des Johann Ludwig Krießler und dessen Oberstedter Frau Ursula Elisabetha Bender. Ihre Patin bei der Taufe im Jahr 1802 in Oberstedten war Anna Maria Sophia Kliebenstein, aus der Familie der Homburger Hofschmiede Kliebenstein.

Der Vater, Johan Ludwig Krießler, Begründer der Oberstedter „Krießler-Dynastie“, wurde am 24. April 1760 in Sulzbach (Taunus) unehelich (ev.) geboren. Dem Sulzbacher Taufeintrag ist zu entnehmen, dass sein aus Weilheim an der Teck in Württemberg stammender Vater Michael Krießler und auch die in Sulzbach (Taunus) geborene Mutter Juliane Christina Butzer, beide in Frankfurt am Main in Diensten des Grafen und der Gräfin Degenfeld-Schomberg standen.

Johann Ludwig Krießler war bis an sein Lebensende (1813) in Homburg v.d.H. als Postknecht tätig. Die Krießlers lebten nicht in Homburg v.d.H., sondern im nördlichen Zipfel der kleinen Landgrafschaft, in Oberstedten, der Heimatgemeinde der Ursula Elisabetha Bender. Johann Ludwig Krießler starb mit 51 Jahren im Dezember 1813 als Anna Maria Sophia 11 Jahre alt war und die Franzosen auf Ihrem Rückzug aus Russland erneut und zum Leidwesen der Dorfbevölkerung in Oberstedten lagerten. Nur 2 Monate später, im Februar 1814, verstarb auch die Mutter der 6 Krießler Kinder, nur 52-jährig. Das evangelische Kirchenbuch gibt keine nähere Auskunft zum Tod des Ehepaares Krießler/Bender. Dass Ursula Elisabetha bereits am Folgetag ihres Ablebens „in aller Stille, nachmittags um 5 Uhr“ auf dem Oberstedter Kirchhof zu Grabe getragen wurde, könnte darauf schließen lassen, dass sie eines der vielen Opfer des Fleckfiebers („Typhus de Mayence“) war, das die napoleonischen Truppen aus Russland mit nach Deutschland einschleppten. In Dresden,Leipzig und auch Mainz starben mehr als 10 % der Bevölkerung.13 August Korf deutet in seiner „Chronik der Gemeinde Oberstedten an, dass die Einwohner, bedingt durch den Krieg 1812/13 wieder sehr zu leiden hatten.14 Seit dem Ende der Monarchie in Frankreich 1792 und dem Konflikt mit den Franzosen kamen auch die Gemeinden zwischen Taunus und Rhein nicht zur Ruhe. Dies wirkte sich besonders negativ auf die schon sehr verarmte Landbevölkerung aus. Von den 13 im Jahr 1812 zwangsrekrutierten jungen Oberstedter Männern, kehrte 1813 nur einer von den russischen Schlachtfeldern in die Heimatgemeinde zurück. Der älteste Krießler Sohn, Johannes, unterzeichnete 1814 den Sterbeeintrag der Mutter mit 3 Kreuzen, was ein Hinweis darauf ist, dass der 28-jährige nicht einmal schreiben konnte! Mütterliche Bezugspersonen waren für die Vollwaise Anna Maria Sophia Krießler in dieser schweren Zeit, (auch von den Großeltern lebte keiner mehr) sicherlich ihre drei älteren Schwestern.

Auf die Frage, wo und wie Eugen von Hammerstein circa 13 Jahre später die Mutter seiner unehelich geborenen Tochter traf, kann man nur spekulieren. Es ist davon auszugehen, dass sich die beiden in einem Homburger Gasthaus begegneten, wo Anna Maria Sophia vielleicht als Dienstmagd beschäftigt war. Eugen selbst gibt in seiner 1840 erschienen „Geschichte des armen Lieschens“15 eine, wenn auch schriftstellerisch etwas verblümte Antwort auf diese Frage (man ersetze hier Hamburg mit Homburg, die alte Tante und ihre Zofen mit der Landgräfin Eliza und ihren Kammerfrauen, die „Hindernisse und Familien Verhältnisse“ mit den zu regelnden Nachlassangelegenheiten, bzw. den Spielschulden des Vaters…). Auch von der Zeitangabe („es sind jetzt ungefähr 15 Jahre her…“) sind Parallelen zu erkennen, die vermuten lassen, dass Eugen von Hammerstein in seiner „Geschichte des armen Lieschens“ autobiographisches Material aus der Frankfurt-Homburger Zeit von 1826/27 verarbeitet hat:

Es sind jetzt ungefähr fünfzehn Jahre her, dass ich beschloß die Welt zu sehen, auf Reisen zu gehen. Ich hatte vor meiner Abreise noch einige Familien-Verhältnisse zu ordnen und begab mich daher zu einer alten Tante, die auf einem Gute unweit Hamburg wohnte. Die Zeit meines dortigen Aufenthaltes verlängerte sich durch einige Hindernisse, die erst beseitigt werden mussten. Die Einförmigkeit des Landlebens fing an mich zu ennuieren. Meine Tante war alt, ihre Zofen waren alt und hässlich, aber die Bauermädchen waren hübsch, jung, kernig und frisch. Einem Bauermädchen hatte ich noch nie die Cour gemacht. Das musste ein kapitales Mittel gegen die Langeweile sein! Die Sache war aber nicht so leicht getan, als gedacht. Auf dem Lande herrscht mehr Religion, mehr Sittlichkeit als in der Residenz. Der Einfluss des braven Geistlichen war zu groß, und überdies hatte jedes Bauermädchen seinen Schatz. Der Teufel aber, der einem Jeden so gerne die Hand bietet, wenn er eine Seele für sich gewinnen kann, half auch hier. Bei dem Verwalter meiner Tante, mit dem ich zuweilen eine Pfeife rauchte, diente ein junges Mädchen von ungefähr sechzehn Jahren. Sie war rein, unschuldig, wie ein Engel. Erlassen Sie es mir, meine Herren, Ihnen eine Schilderung jener niederträchtigen Verführungskünste, die ich anwandte, zu beschreiben. Das arme Lieschen, so hieß das Mädchen, erlag meinen Bemühungen. Die drei Eichen, die beiden Hügel auf der Wiese, welche hinter dem Garten meiner Tante lagen, waren die stummen Zeugen eines falschen Eides, einer verlorenen Unschuld. Sie blieben mehre Wochen die verschwiegenen Zeugen einer verbrecherischen Glückseligkeit. Dann fuhr ich mit Extrapost nach Paris. Lieschen mit Schande bedeckt, ein Kind unter dem Herzen, lief hinter dem Wagen her und langte fast ohne Besinnung in Hamburg an. Hier fand sie gütig-teuflische Hilfe. Das Mädchen, welches mich anredete, war eine öffentliche Person aus den Vier Löwen — es war Lieschen!

In seiner zunächst offensichtlich mit biografischem Hintergrund gezeichneten Geschichte, lässt Eugen von Hammerstein die werdende Mutter das noch ungeborene Kind abtreiben. Lieschen trifft ein paar Jahre später, in einem Gasthof (Vier Löwen) nochmals den Grafen. Als dieser am Folgetag die Verabredung mit ihr nicht einhält und abreist, schreibt sie ihm noch ein paar Zeilen und erhängt sich dann an einem Baum.

Eine weitere Anspielung aus der Hammerstein‘schen Geschichte des armen Lieschens, die einen „Homburger Bezug“ haben könnte und sich vielleicht anhand von historischen Quellen aus dem Bad Homburger Stadtarchiv noch untermauern ließe, stellt der Hinweis auf den „Verwalter“ der alten Tante dar, bei dem das Lieschen gedient haben soll und der mit dem Grafen zuweilen eine Pfeife rauchte.

Anna Maria Sophia Krießler heiratete neun Monate nach der Geburt ihrer unehelich geborenen Tochter in Oberstedten den Taglöhner Johann Gottlieb Bubser (1804-1869). Aus dieser Ehe ging unter anderem die 1831 in Oberstedten geborene Johannette Bubser hervor. Ihre Patin war die minderjährige Johannette Fuchs aus Homburg v.d.H. deren Stelle bei der Taufe deren Mutter, Johannette Wilhelmine Fuchs geb. Feldmann (1803-1872) vertrat. Letztere war die Tochter des Bürgers, Kauf- und Handelsmanns, wie auch Lieutenant bei der Homburger Landwehr Johannes Feldmann. Johannette Wilhelmine war fast genauso alt wie Anna Maria Sophia Krießler. 1819, mit nur 16 Jahren heiratete sie den Homburger Kammerdiener und Gastwirt Johann Daniel Fuchs (1786-1844). Johann Daniel Fuchs muss beim Homburger Landgrafen und auch später bei der verwitweten Landgräfin Elisabeth beliebt gewesen sein. Bei mehreren seiner Kinder werden Angehörige des Hofes, neben dem Landgraf und der Landgräfin selbst, auch die beiden Kammerfrauen der Landgräfin Miss Sarah Brown und Miss Mathilde MacLean (1832 bei Sara Mathilde Fuchs) als Paten und Patinnen genannt. Der dem Homburger Kirchenbuch entnommene Lebenslauf des Johann Daniel Fuchs liest sich wie folgt:

Diensten des Hessischen Leibregiments in Homburg. 1804 Landgräflicher Soldat, 1819 Kammerdiener bei unseres Herrn Erb-Prinzen Hochfürstliche Durchlaucht, 1820/1827 Kammerdiener bei unseres Herrn Landgrafen Hochfürstliche Durchlaucht, 1838 Kammerdiener Ihrer Königlichen Hoheit der verwitweten Frau Landgräfin Elisabeth, 1844 pensionierter Landgräflicher Kammerdiener16

Könnte Johann Daniel Fuchs vielleicht der von Eugen von Hammerstein beschriebene „Verwalter“ seiner Tante (Anspielung auf die Landgräfin Elisabeth) gewesen sein, bei dem Anna Maria Sophia Krießler (das arme Lieschen) 1826/27 diente und Eugen von Hammerstein, wenn er in Homburg v.d.Höhe weilte, im Gasthof abstieg?

Die Tochter des landgräflichen Kammerdieners Johannette Fuchs (Patin von Johannette Bubser) blieb ledig. Sie starb 80-jährig im Jahr 1912 im Bad Homburger Rind’schen Bürgerstift17, dem sie, noch im Jahr 1890, als Verwalterin vorgestanden haben soll.

„Spectemur Agendo“ An unseren Taten soll man uns bemessen (Motto der Freiherren von Hammerstein)

Die Vermutung des Vorsitzenden des Familienverbands von Hammerstein von 1996, dass sich „Fräulein Krießler“ wohl mit den Adelstiteln geirrt habe als sie dem Pfarrer beichtete, dass der Vater ihrer unehelichen Tochter ein Graf und nicht wie es richtig heißen müsste, ein Freiherr gewesen sei, habe ich immer bezweifelt.

Auch dafür gibt uns Eugen von Hammerstein, in seinen Memoiren eine Erklärung.

Bereits sein Vater Hans Detlef träumte davon, den schriftlichen Nachweis aufzufinden, dass die Freiherren von Hammerstein Nachfahren des Konradiners Otto von Hammerstein (975-1036) seien, der sich nach seiner Burg Hammerstein (am Rhein) benannte. Dies hätte es den Nachkommen der Familie ermöglicht den ranghöheren und somit besser klingenden und einflussreicheren Grafentitel zu tragen. Ganz zu schweigen vom Familienstammbaum, den man dann bis ins 10. Jahrhundert hätte zurückverfolgen können.

Mit viel Mühe hatten wir es vor meiner Abreise erlangt, die Grafenkrone über unserem Wappen und die Devise unter demselben: spectemur agendo! führen zu dürfen, um unsere Ansprüche auf vergangene Herrlichkeit beweisen zu können.

Was half mir aber hier meine Grafenkrone, da ich sie nicht auf dem Haupte trug, und niemand Notiz von mir zu nehmen schien!18

Nicht nur der Hinweis auf den in Aussicht stehenden Grafentitel wirkt auf den Leser etwas prahlerisch, auch Eugens Verhalten, seine deutsche Herkunft Fremden gegenüber zu verbergen und viel lieber als Engländer, schlimmstenfalls als Hannoveraner zu wirken, trieb bei ihm seit seiner Jugend recht seltsame Blüten, über die er in seinen Memoiren ganz selbstbewusst plaudert:

Ein anderes Mal hatte ich während der Dauer einer Mittagsmahlzeit in Schwalbach kein Wort gesprochen, um für einen Engländer gehalten zu werden.

Ich hatte mich überhaupt, von Jugend auf, sehr damit beschäftigt… wie ich am besten in den Augen meiner Landsleute als ein Engländer erscheinen könne. Dieses unwürdige Gefühl, mich meines deutschen Vaterlandes zu schämen, entstand aus dieser unglücklichen Vereinigung Hannovers und Englands unter einem Monarchen, und aus der frühen Erkenntnis unserer verlorenen Nationalität, welches meinen Stolz auf das Empfindlichste kränkte.19

Sicherlich reichen diese Zitate aus seinen „Memoiren“ dazu aus, um festzustellen, dass Anna Maria Sophia Krießler den Titel und die Herkunft Eugens bei dem Oberstedter Pfarrer Hahn so wiedergegeben haben muss, wie sie diesen von ihm selbst vernommen hatte, nämlich „Graf von Hammerstein aus England“. Die Frage bleibt offen, ob sie auch seinen Vornamen kannte und an den Pfarrer weitergab, dieser dann aber auf dessen Nennung verzichtete und dem Familiennamen mit Titel und Herkunftsland ein etwas zweifelndes „angeblich ein gewisser“ voranstellte, wohlweißlich, und um vielleicht eine spätere Identifikation des „Grafen von Hammerstein“ für die Nachwelt zu vertuschen.

Wer war Eugen von Hammerstein?

Im Spätsommer 2024 fand ich durch Zufall im Internet, bei Ancestry, den Sterbeeintrag von Louise Marie Dorothea von Hammerstein geb. Gernlein (1817-1886) der Witwe des Freiherrn Eugen von Hammerstein, die 1886 im Hotel Weidenbusch in Frankfurt am Main, verstarb. Von dieser 1840 geschlossenen Heirat Eugens wusste ich bisher nichts Konkretes. Über das Genealogieprogramm „Ancestry“ war es mir möglich mit Nachfahren eines Zweiges der Familie Gernlein Kontakt aufzunehmen.20 Sie berichteten mir, dass das Paar Hammerstein/Gernlein keine Nachkommen hatte. Eugen sei laut Familienerzählungen möglicherweise bei einem Duell getötet worden. Seine Frau Louise hingegen sei Kammerzofe bei Kaiserin Elisabeth „Sisi“ in Wien gewesen.

Einen Nachweis für diese interessanten Angaben konnten mir die Gernlein-Nachfahren jedoch nicht liefern. Auch im Internet und bei dem Kirchenbuch-Online-Dienst „Archion“ konnte ich bisher keinen Heiratseintrag bzw. keinen Sterbeeintrag für Eugen finden.

Daher fasste ich den Entschluss, mich nach fast 30 Jahren, nochmals mit dem Familienverband von Hammerstein in Verbindung zu setzen.

Christoph von Hammerstein, der jetzige Vorsitzende des Familienverbandes, antwortete schon nach ein paar Tagen und bat mich um etwas Geduld. Ein Mitglied des Familienverbandes kümmere sich bereits um die Recherche, die aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen werde.

Am 10.September 2024 erreichte mich dann die mit Spannung erwartete E-Mail des Familienverbandes:

Sehr geehrter Herr Müller,

für Ihre Zusatzinformation mit Mail vom 29.August 2024 darf ich Ihnen danken.21

Ein Mitglied unseres Familienverbandes hat zu Ihrer Anfrage recherchiert und mir dazu folgendes mitgeteilt:

„Eugen Erich Otto Christian, geboren den 16. Januar 1804, studierte zu Göttingen, wo er wegen gefährlicher Duelle „der Blutvergießer“! genannt wurde. Wurde von da relegiert, nach des Vaters Tod Lieutenant im Königlich Hannoverschen Infanterie-Regiment zu Nienburg; ging wegen leichtsinnigen Benehmens außer Dienst und diente dann zunächst in der Fremdenlegion in Algier und Spanien, lebte, verheiratet den 28. Januar 1840 mit Marie Luise Gernlein, geboren den 6. November 1817 (jetzt Hofdame bei einer Prinzessin von Ysenburg, geborenen Gräfin Schaumburg), längere Zeit als Literat, den Hannoverschen Volksfreund redigierend, in Celle, und dann, von der Frau getrennt, in Holstein, starb an Mania Marasmus am 28. Oktober 1852 zu Bergedorf bei Hamburg, kinderlos.

Er war ein Mann von den besten Anlagen, wohlwollenden und ursprünglich edlen Gesinnungen und einem sehr liebenswürdigen Wesen, aber so unverbesserlich leichtsinnig und dem Spiele ergeben, dass er jede Stellung, in der er bei seinen Gaben sich ein sorgenfreies Leben hätte schaffen können, stets selbst wieder vernichtete, so dass er in den letzten Jahren seines Lebens, an Geist und Körper ruiniert, in einem Zustande temporärer Gemütskrankheit auf Kosten seiner edelmütigen Schwestern, die es an keiner Aufopferung fehlen ließen und durch fortwährende Verwendungen für ihn sich selbst in große Verlegenheit setzten, sein unglückliches Dasein fristen musste, ein warnendes Beispiel, wie ohne Selbstbeherrschung selbst die glänzendsten Eigenschaften nicht vor dem Verderben retten!

Es sind von ihm Memoiren über seinen Feldzug in Algier und außerdem verschiedene Romane und sonstige belletristische Werke erschienen, welche zwar Leichtigkeit in der Behandlung des Stoffs und Geist, aber wenig geläuterten Geschmack und weder feste Durchbildung noch Charakter bezeugen.“

Hans Detlefs Frau, Eugens Mutter, war Sophie Gräfin Holck (dänische Grafenfamilie und seit dem 30jährigen Krieg auch deutsche Reichsgrafen, Verwandtschaft mit dem dänischen Königshaus). Das erklärt vielleicht den „Grafen“.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Recherche bei Ihrer Familienforschung hilfreich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph von Hammerstein

Auch wenn Eugen nicht, wie es mir die Gernlein Familie berichtete, im Duell starb, so hatte er sich, laut Hammerstein-Recherche, in seiner Göttinger Studentenzeit wohl mehrfach duelliert. Als „Blutvergießer“ geächtet, wurde er von der Universität Göttingen verwiesen. Und auch in Nienburg, beim Königlich-Hannoverschen Infanterie-Regiment, fiel er kurze Zeit später unangenehm durch „leichtsinniges Benehmen“ auf, was ihn dazu zwang seinen Dienst als Lieutenant zu quittieren. Wie sein Vater Hans Detlef entwickelte auch er sich zum Spieler. Perspektivlos, mit abgebrochenem Studium und einem Makel behafteten Ruf, stürzt sich der 29jährige in ein nächstes Abenteuer: die Fremdenlegion, mit Stationen in Spanien, Nordafrika und Südfrankreich. Seine beiden Leitthemen, einerseits seine privilegierte Rolle als Adliger und andererseits seine Sicht auf seine Landsleute in den diversen deutschen Kleinstaaten im Vergleich zu Franzosen, Briten usw., ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Memoiren. Es scheint fast, dass er bei seiner Rückkehr nach Deutschland endlich etwas erfolgreicher war. 1838 werden seine Memoiren publiziert und kurz darauf findet man ihn in Hannover und Celle als Redakteur und Verleger des Hannoverschen Volksfreundes. Auf dem Zenit seines bescheidenen Erfolges heiratete er 1840 Marie Louise Gernlein, die Tochter eines in Hannover ansässigen Brauereibesitzers. Seine Frau müsste identisch sein mit „Louise“, die Eugen vor 1838 in seinen Memoiren erwähnt:

Unter den vielen Papieren, erblicke ich plötzlich ein kleines Briefchen von Rosa=Velin=Papier mit goldenem Schnitte…es war ein Schreiben meiner theuren Louise. Das ist höchst glücklich für dich, dachte ich bei mir, selbst wenn ein deutsches Mädchen dich, der du nichts weiter als Sergeant in der Fremdenlegion bist, mit ihren Briefen bis Africa verfolgt, und dem Sergeanten dieselbe Liebe beweist wie dem hannoverschen Baron, so kannst du auch erwarten, dass andere deutsche Mädchen sich für dich interessieren werden. Denn eine deutsche Jungfrau hat dieselben Gefühle wie alle deutschen Jungfrauen.22

Sehr wahrscheinlich müssen es Eugens Eigenarten und sein Egoismus gewesen sein, die das Zusammenleben mit Louise scheitern ließen. Die Ehe wurde zwar nicht geschieden, beide gingen jedoch fortan (ab ca.1849) getrennte Wege. Louise wurde Hofdame bei Prinzessin von Ysenburg, vormals Gräfin Schaumburg, bekannt unter dem Namen „Augusta Marie Gertrude von Hanau“ (1829-1887), Frau des Fürsten Ferdinand Maximilian zu Ysenburg-Büdingen.

Eugens Vision als erfolgreicher Verleger und Schriftsteller zu glänzen, erfüllte sich letztendlich nicht. „Ich befinde mich also diesen Augenblick in der grässlichen Lage, schreiben zu wollen, und vorher zu wissen, dass meine Schreiberei nicht gelesen, nicht gefallen werde.“23

Eugen von Hammerstein ist bestrebt seinen Abonnenten-Kreis für den Hannoverschen Volksfreund, auch im Umfeld des deutschen Hochadels zu vergrößern. Dies beweist eine in den 1840er Jahren geführte Korrespondenz mit dem großherzoglichen Hause Hessen.24 Von dort erhielt Eugen, auf Veranlassung des Großherzogs in Darmstadt auch die eine oder andere finanzielle Zuwendung. Über den Großherzog versucht von Hammerstein Kontakt mit dem Zarenhof aufzunehmen, denn er liebäugelt mit einer Einladung, vielleicht einer Stelle am Hof im fernen Rußland. So reicht er 1844 einen Gedichtband zu Ehren des Zaren und der Zarentochter, Großfürstin Maria Romanova über den Großerzog von Hessen nach Sankt Petersburg weiter. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch auch hier aus.

Dass seine Schriften kein größeres Publikum fanden, mag neben seinem Schreibstil und der Themenauswahl auch an seiner ständigen Prahlerei und Besserwisserei gelegen haben. Nicht zu vergessen, dass er, wie in den „Memoiren“, voraussetzt, dass seine deutsche Leserschaft die französische Sprache versteht, was damals nur einer kleinen adeligen und großbürgerlichen Elite vorbehalten war:

Ich sprach natürlich vortrefflich Französisch, hatte eine air distingué, die französische Armee mußte sich geschmeichelt fühlen, einen solchen rejetton einer illustren Familie in sich aufzunehmen, avec un tel courage konnten mir unsterbliche Lorbeeren nicht fehlen und sous une telle protection, que celle de Mr. Le Comte ( Eugens Onkel: Joseph Marie Portalis,1778-1858)25, war ich heute Sergeant, morgen Lieutenant und übermorgen Capitain!26

„Die galanten jungen Herren tragen auf den Batten der Taschen eines blauen Kleides 3 Knöpfe von vergoldetem Metall…“27 So oder so ähnlich könnte Eugen von Hammerstein um 1827 ausgesehen haben.

Nachwort

Persönlich fällt es mir schwer meinem adeligen Vorfahren etwas Positives abzugewinnen. Er erscheint mir auf den ersten Blick recht unsympathisch, widersprüchlich und dünkelhaft, mit narzisstischen Zügen. Man könnte annehmen, dass er seine gesellschaftliche Stellung als Baron/Graf dazu ausnutzte um nicht nur „hübsche Bauernmädchen“ zu verführen. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, ob ein Portrait Eugens existiert. Selbstverliebt wie er sich darstellt, ist davon auszugehen, dass er sich auf jeden Fall von einem Maler portraitieren ließ und sei es nur auf einer Miniaturmalerei. Seinen Passangaben zufolge war er von kleiner Statur und maß nicht mehr als 160 cm. Sein Haar und die Augenbrauen waren kastanienbraun, sein Kinn rund, der Schnurbart über dem kleinen Mund war blond, die Augen blau und die Gesichtsfarbe auf jeden Fall nicht blassfarben, denn der Pass beschreibt seinen Teint als „coloré“. Ich sehe seinen Hauttyp nicht mediterran-olivfarben, sondern eher nordisch „rotbäckig“. An mehreren Stellen seiner Memoiren gibt er seiner Leserschaft zu verstehen, dass er äußerst modisch und nach dem besten Geschmack der Zeit gekleidet war. Seine aristokratisch weltgewandte und „liebenswürdige“ Seite machte ihn in seinen jungen Jahren sicherlich zu einem interessanten Gesprächspartner und Gast, nicht nur am Landgräflich-Hessen-Homburgischen Hof. In seinen Memoiren beschreibt er zum Beispiel, wie er Teile seiner hochwertigen Kleidungsstücke an ranguntergebene Soldaten verschenkt oder in einer französischen Taverne die Zeche eines zahlungsunfähigen Gastes begleicht und der knauserigen Wirtin obendrein seinen seidenen Schal offeriert. Eugens beruflicher und privater Misserfolg im Leben, gepaart mit erblichen Vorbelastungen, führten letztendlich zu der vom Familienverband von Hammerstein zitierten „Gemütserkrankung, „Mania Marasmus“, die ich als Schizophrenie bezeichnen würde. An oder mit dieser Krankheit verstirbt er 1852, umsorgt von seinen „aufopfernden Schwestern“, mit nur 48 Jahren in Bergedorf bei Hamburg.

Ab dem Jahr 2015 weckten die Ergebnisse von DNA-Tests erneut besonderes Interesse an der von Hammerstein-Recherche. Beim Test meiner Mutter und ihrer jüngsten Schwester zeigten sich bisher drei Verbindungen zu Personen, welche auch mit den von Hammersteins verwandt sind. Sehr aussagekräftig ist dies vor allem bei einem sogenannten „Match“, also einer DNA-Verbindung mit einem Tester, der den Titel und Familiennamen „Freiherr von Schrader“ trägt und ein Cousin 6. Grades meiner Mutter und ihren Geschwistern ist. Die Großmutter Eugen von Hammersteins, war Caroline Agnes Louise von Schrader 1744-1801. Bis 1925 waren die von Schrader im Besitz des Herrenhauses Rondeshagen, welches zu Beginn des 19. Jahrhunders ihren Cousins, den Freiherren von Hammerstein-Loxten, gehörte. Im Winter 1804, am 16. Januar wurde hier Eugen Erich Otto Christian, Freiherr von Hammerstein geboren.

Lebensdaten des Freiherrn „Eugen“ Erich Otto Christian von Hammerstein

16. Januar 1804 Geburt im Herrenhaus Rondeshagen (Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Königreich Dänemark).

1805 verkauft sein Vater Hans Detlef von Hammerstein das Gut Rondeshagen an seinen Bruder Christian von Hammerstein.

Um 1824 Studium der Rechte in Göttingen. Wird, aufgrund von Duellen „der Blutvergiesser“ genannt und infolgedessen von der Universität Göttingen verwiesen.

Um 1825-1827 Kur in Schwalbach (Langenschwalbach/Bad Schwalbach im Taunus).

Juli 1826 Kur in Wiesbaden mit seinem Vater und der Schwester Caroline.

Juli 1826 Freitod seines Vaters Hans Detlef v. Hammerstein im Rhein bei Rüdesheim.

September 1826 zu Gast beim Landgrafenpaar von Hessen-Homburg.

Oktober 1826 zu Gast beim Landgrafenpaar von Hessen-Homburg.

November 1826 zu Gast beim Landgrafenpaar von Hessen-Homburg.

13. September 1827 Geburt (unehelich) in Oberstedten der Tochter Katharina Margaretha Krießler.

Zwischen 1825-1833 Reisen nach Frankreich, der Schweiz und Italien. In Paris und Aix-en-Provence trifft er seine mütterliche Tante Friederike Ernestine Portalis geb. Gräfin Holck, deren Mann Joseph-Marie Portalis und seine Portalis-Cousins.

Ca. 1827 bis 1832 Lieutenant im Königlich Hannoverschen Infanterie-Regiment zu Nienburg. Entlassung aufgrund „leichtsinnigen Benehmens“.

1833 Eintritt in die französische Fremdenlegion.

1834 bei der Fremdenlegion in Afrika (Algier).

1838 Erstdruck: Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein.

1840 Redakteur/Verleger bei: Hannoverscher Volksfreund.

1840 Erstdruck Aristipp in Hamburg und Altona, Ein Sitten-Gemälde neuester Zeit.

28. Januar 1840 Heirat mit Marie Luise Gernlein (1807-1886), spätere Hofdame bei Prinzessin von Ysenburg, geborene Gräfin Schaumburg.

1842 Beschreibung von Hammersteins Leben als adliger Schriftsteller und Redakteur; Gesuch um Unterstützung durch den Großherzog von Hessen.

1844 Gedichtband über den Zaren und dessen Weiterleitung an denselben über den Großherzog von Hessen.

1847 Herausgeber und Redakteur des Hannoverschen Volksfreundes.

28. Oktober 1852 Tod in Hamburg Bergedorf (Mania Marasmus).

Weitere Romane und Schriften: Geschichte des Gymnasiums von Celle, Wilhelmine, Aristipp in Hamburg und Altona (u.a. Geschichte des armen Lieschens), Leben des Barons Harald Graf Holck.

Häufig trifft es sich aber, dass der gemeine Mann, oder das Volk in seiner einfachen Art, Gegenstände anzufassen, eine schärfere Urteilskraft beweist als alle jene Gelehrte und Studierten. Aus diesem Grunde bin ich ein Mann des Volkes geworden. Nicht aber weil ich ein Republikaner, oder ein junger Deutscher bin, wie man es glauben könnte. Das war ich nie und werde es nie! Die vornehme Sippschaft, obgleich ich zu ihr gehöre, hasse ich, weil sie nie und nimmer veraltete Vorurteile ablegen wird, und nimmer dem Menschen oder dem gemeinen Manne oder dem Volke gleiche Rechte mit den privilegierten Ständen zugestehen wird.

30Freiherr Eugen von Hammerstein-Loxten (1804-1852)

Meine Verbindung zu Eugen von Hammerstein mit Sosa-Nummerierung

1 Karl Georg (Karlo) Müller *1960 Bad Homburg v.d.H.

2 Georg Magnus Müller *1936 Weißkirchen (Oberursel), +2019 Oberstedten (Oberursel)

3 Anna Margarethe Elise Müller geb. Becker *1933 Oberstedten, +2017 Oberstedten

6 Georg Konrad Becker *1907 Oberstedten, +1969 Oberstedten

7 Luise Katharine Becker geb. Ungerer *1911 Bad Homburg v.d.H., +2002 Oberstedten

12 Georg Karl Philipp Anton Becker *1887 Oberstedten, +1939 Oberstedten

13 Anna Elisabeth (Elise) Becker geb. Brunner *1890 Oberstedten, +1954 Oberstedten

26 Philipp Wilhelm Brunner *1866 Oberstedten, +1892 Oberstedten

27 Christine Elisabeth Brunner geb. Fischer *1863 Oberstedten, +1890 Oberstedten

52 Rudolf Brunner *1819 Hinwil, Kanton Zürich, Schweiz, +1878 Oberstedten

53 Katharina Margaretha Brunner geb. Kriessler, *1827 Oberstedten, +1889 Oberstedten

106 Eugen v. Hammerstein *1804 Rondeshagen (Hztm. Lauenburg), +1852 Bergedorf (Hamburg)

107 Anna Maria Sophia Bubser geb. Kriessler *1802 Oberstedten, +1858 Oberstedten

- Guido Weinberger, https://wiki.genealogy.net/Datei:Rondeshagen.schloss.web.jpg) ↩︎

- Eugen von Hammerstein: Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein, Altona, Verlag von Georg Platt 1838, S. 71: „Hammerstein (Eugen, Baron von) alt 29 Jahre, Beruf: ehemaliger Offizier, gebürtig aus Rondeshagen, Königreich Dänemark, braune Haare und Augenbrauen, blaue Augen, kleiner Mund, rundes Kinn, gewöhnliche Nase, rosiger Teint, Größe 5 Fuß 75mm (ca.160 cm), blonder Schnurrbart.“ ↩︎

- Archiv Karl Georg Müller: Kopie der Transkription von Pfarrer Holzhausen vom 18. September 1944 des nachfolgend unter Nr. 4 vermerkten Taufeintrags ↩︎

- Ev.-luth. Kirche/Pfarramt Oberstedten, Taufbuch 1808-1841, Geborene 1827, S. 270, Nr.25. ↩︎

- Wikipedia: Die King’s German Legion (KGL; deutsch Des Königs Deutsche Legion, in älterer Literatur auch Deutsche Legion des Königs, Englisch-Deutsche Legion, Deutsche Legion) war ein deutscher militärischer Großverband in britischen Diensten. Er existierte während der napoleonischen Kriege, von 1803 bis 1816. Die KGL gilt als der einzige deutsche Verband, der während der französischen Okkupation der deutschen Staaten ohne Unterlass gegen die Besatzer kämpfte. ↩︎

- Poten, Bernhard von, „Hammerstein-Loxten, Hans Detlef Freiherr von“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 10 (1879), S. 490-491 unter Hammerstein [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd100804144.html#adbcontent

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Detlef_von_Hammerstein ↩︎ - Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Die Freiherren von Hammerstein, S. 550, Coblenz 1859 ↩︎

- Wikipedia: Prinzessin Elisabeth von Großbritannien und Irland (* 22. Mai 1770 im Buckingham Palace in London; † 10. Januar 1840 in Frankfurt am Main) war ein Mitglied des Hauses Hannover und durch Heirat Landgräfin von Hessen-Homburg. ↩︎

- Princess ELIZA, Englische Impulse für Hessen-Homburg, Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Schloss Bad Homburg v.d.Höhe, Michael Imhof Verlag, Beitrag von Barbara Dölemeyer „Elizas Wohnungen in Frankfurt am Main“, S. 287-291. ↩︎

- Hammerstein-Wappen.jpg ↩︎

- Josef Lanzedelli der Ältere (1774-1832) nach Caspar Gerhard Klotz (1774-1847) Landgräfin Elisabeth von Hessen-Homburg (1770-1840) und Landgraf Friedrich VI. Joseph von Hessen-Homburg (1769-1839), um 1821, Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Schloss Bad Homburg v.d.Höhe, Inv.Nr. 1.2.1014 ↩︎

- Stadtarchiv Bad Homburg v.d.Höhe, Tagebuch (1820-1828) des Kommandeurs, Hofbibliothekars und Chronisten Heinrich von Silber (1788-1868) ↩︎

- Focus Online vom 27.03.2015: „Fleckfieber 1813/1814“, Hessische Genealogie 2/2024, S.37-41 https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/die-acht-groessten-seuchen-europas-geschichte_id_2257922.html ↩︎

- August Korf: Chronik der Gemeinde Oberstedten, 1928, Druckerei Abt Oberursel, S.226-228 ↩︎

- Eugen von Hammerstein: Aristipp in Hamburg und Altona, Ein Sitten-Gemälde neuester Zeit, Geschichte des armen Lieschens. Erscheinungsjahr: 1840 http://www.lexikus.de/bibliothek/Aristipp-in-Hamburg-und-Altona ↩︎

- Heinz Humpert, Fuchs-Namensvertreter in Homburg v.d.H., E-Mail vom September 2024 ↩︎

- Standesamtliche Sterbeurkunde Homburg v.d.H. vom 11. Januar 1912, S.6, Nr.6 ↩︎

- Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein, Altona, Verlag von Georg Platt 1838, S. 30 ↩︎

- Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein, Altona, Verlag von Georg Platt 1838, S.17-19 ↩︎

- Friederike Compton, Ancestry-Messenger-Austausch August bis Oktober 2024 ↩︎

- Ich hatte dem Familienverband per 29.08.2024 noch die Sterbeurkunde von Marie Louise Gernlein zugesandt ↩︎

- Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein, Altona, Verlag von Georg Platt 1838, S. 204-205 ↩︎

- Ibid.,S.204 ↩︎

- https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6WNQHJOFZCVJ2DJP77RE57RT7HY3ZD4K ↩︎

- https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/person/gnd/117707066 ↩︎

- Memoiren des Freiherrn Eugen von Hammerstein, Altona, Verlag von Georg Platt 1838, S. 187 ↩︎

- Journal des Dames et des Modes, Tome LIX 1827, „Frankfurter Ausgabe“, Verlag C.F. Diehl, Frankfurt am Main 1827, S. 230 ↩︎

- Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Karolinenplatz 3, 64289 Darmstadt, Signatur D 12 Nr.15/22 (Aufnahmenummer:3) Hammerstein, Eugen Freiherr v., Redakteur und Schriftsteller in Hannover ↩︎

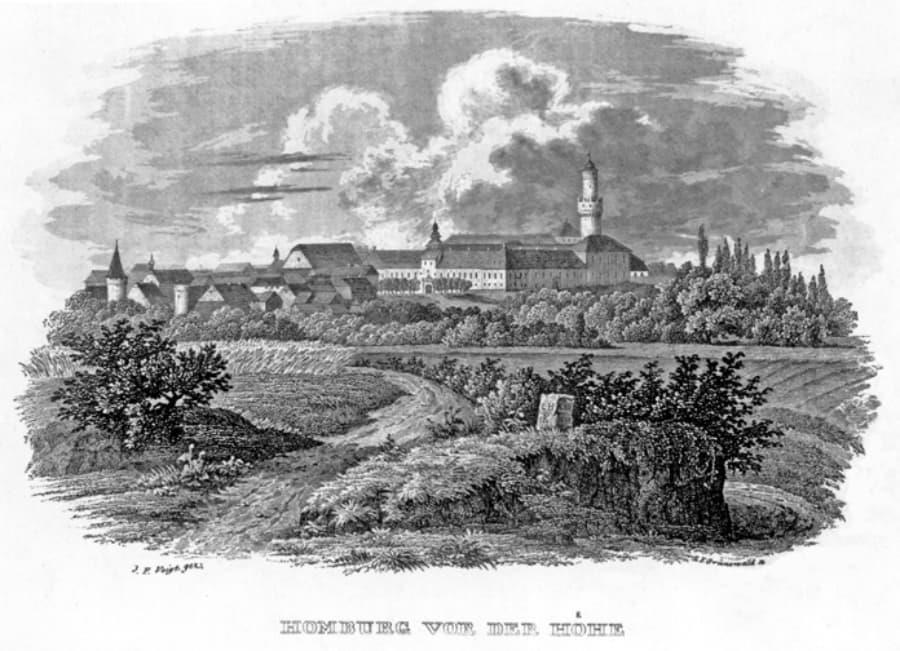

- Homburg vor der Höhe um 1850, Stahlstich von E.F. Grünewald, gez. J.F. Voigt (Johann Friedrich Voigt 1792-1871, Homburger Hofmaler) ↩︎

- Eugen von Hammerstein, Aristipp in Hamburg und Altona, Das Hotel der Madame Grünbein in Ottensen, Altona, Die Königsstraße. http://www.lexikus.de/bibliothek/Aristipp-in-Hamburg-und-Altona ↩︎

Schreibe einen Kommentar